Ingrese una palabra o frase en cualquier idioma 👆

Idioma:

Traducción y análisis de palabras por inteligencia artificial ChatGPT

En esta página puede obtener un análisis detallado de una palabra o frase, producido utilizando la mejor tecnología de inteligencia artificial hasta la fecha:

- cómo se usa la palabra

- frecuencia de uso

- se utiliza con más frecuencia en el habla oral o escrita

- opciones de traducción

- ejemplos de uso (varias frases con traducción)

- etimología

Qué (quién) es Ковалевская - definición

СТРАНИЦА ЗНАЧЕНИЙ

КОВАЛЕВСКАЯ

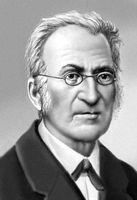

Софья Васильевна (1850-91) , российский математик, первая женщина член-корреспондент Петербургской АН (1889). Сестра А. В. Жаклар, жена В. О. Ковалевского. Основные труды по математическому анализу (дифференциальные уравнения и аналитические функции), механике (вращение твердого тела вокруг неподвижной точки) и астрономии (форма колец Сатурна). Автор беллетристических произведений (повесть "Нигилистка", опубликована 1892; "Воспоминания детства", 1889, полный текст - 1893).

Ковалевская

Софья Васильевна [3(15).1.1850, Москва, - 29.1(10.2).1891, Стокгольм], русский математик, а также писатель и публицист, первая женщина - член-корреспондент Петербургской АН (1889), избранная по представлению академиков П. Л. Чебышева, В. Г. Имшенецкого (См. Имшенецкий) и В. Я. Буняковского (См. Буняковский). К. получила всестороннее образование и рано обнаружила незаурядные математические способности. С 1866 в Петербурге К. брала уроки математики у известного педагога А. Н. Страннолюбского. Доступ женщинам в Петербургский университет в то время был закрыт. В 1868 К., чтобы иметь возможность заняться наукой, вступила в фиктивный брак (ставший позднее фактическим) с В. О. Ковалевским (См. Ковалевский) и в 1869 уехала в Гейдельберг, где изучала математику. В 1870 К. переехала в Берлин, где 4 года работала у К. Вейерштрасса, согласившегося давать ей частные уроки (в Берлинский университет женщины тоже не допускались). В 1874 на основании трёх работ К., представленных Вейерштрассом, Гёттингенский университет заочно присудил ей степень доктора философии. В 1874 К. вернулась в Россию, однако она не смогла получить место в Петербургском университете. Затем К. почти на 6 лет отошла от научной работы, занялась литературно-публицистической деятельностью, сотрудничая в газетах. В 1880 К. переехала в Москву, но в университете ей не разрешили сдавать магистерские экзамены. В 1881 К. уехала в Берлин, а затем в Париж, пытаясь получить место профессора на Высших женских курсах во Франции. В 1883 вернулась в Россию. В ноябре 1883 выехала в Швецию, получив приглашение шведского математика Г. Миттаг-Леффлера занять должность приват-доцента в Стокгольмском университете. В 1884 К. была назначена профессором Стокгольмского университета. В течение 8 лет прочла 12 курсов. К. была членом редколлегии шведского журнала "Acta mathematica". В 1888 ею написана работа "Задача о вращении твёрдого тела вокруг неподвижной точки"; за эту работу Парижская АН присудила К. премию. За вторую работу о вращении твёрдого тела (в следующем году) К. была присуждена премия Шведской АН. К. - автор повести "Нигилистка" (1884), драмы "Борьба за счастье" (1887, совместно со шведской писательницей А. Ш. Леффлер), семейной хроники "Воспоминания детства" (1890), где К. рассказывает об усадебном быте 1860-х гг., о своей сестре А. В. Корвин-Круковской (См. Корвин-Круковская) (по мужу Жаклар), впоследствии участнице Парижской Коммуны, о Ф. М. Достоевском.

Соч.: Научные работы, М. - Л., 1948 (имеется библ.); Воспоминания детства. Нигилистка. [Вступ. ст. В. А. Путинцева], М., 1960; Воспоминания и письма, [М.], 1961.

Лит.: Полубаринова-Кочина П. Я., Жизнь и деятельность С. В. Ковалевской, М. - Л., 1950; Памяти С. В. Ковалевской. Сб. ст., М., 1951: Леффлер А., Софья Ковалевская. Воспоминания, пер. со швед., СПБ. 1893.

С. В. Ковалевская.

Ковалевский

I

Ковале́вский

Александр Онуфриевич [7(19).11.1840, Варкаваская волость, ныне Прейльского района Латвийской ССР, - 9(22).11.1901, Петербург], русский биолог, один из основоположников эволюционной эмбриологии и физиологии, академик Петербургской АН (1890). Брат В. О. Ковалевского (См. Ковалевский). Окончил Петербургский университет (1863), там же защитил магистерскую (1865) и докторскую (1867) диссертации. Профессор Казанского (с 1868), Киевского (с 1869), Новороссийского в Одессе (с 1874) и Петербургского (в 1891-94) университетов; директор Севастопольской биостанции (1892-1901). Исследованиями эмбрионального развития низших позвоночных (ланцетник) и беспозвоночных (асцидии, голотурии, черви, членистоногие и др.) К. не только показал общность закономерностей развития позвоночных и беспозвоночных животных, распространив на беспозвоночных учение о зародышевых листках (См. Зародышевые листки), но и доказал взаимное эволюционное родство этих групп животных. Изучал в сравнительном аспекте строение и функции выделительной системы, а также открытых им у беспозвоночных животных фагоцитарных органов и роль их в метаморфозе насекомых. Работы К. и И. И. Мечникова, так же как Э. Геккеля (См. Геккель), легли в основу возникшего в конце 19 в. так называемого филогенетического направления в эмбриологии.

Соч.: Избранные работы, М., 1951; Письма А. О. Ковалевского к И. И. Мечникову (1866-1900), Л., 1955.

Лит.: Мечников И. И., Александр Онуфриевич Ковалевский, в кн.: Страницы воспоминаний, М., 1946; Догель В. А., А. О. Ковалевский (1840-1901), М.-Л., 1945; Гайсиновяч А. Е., А. О. Ковалевский и его роль в возникновении эволюционной эмбриологии в России, "Успехи современной биологии", 1953, т. 36, в. 2, с. 252-74; Бляхер Л. Я., История эмбриологии в России (С середины XIX до середины XX вв.). Беспозвоночные, М., 1959.

А. Е. Гайсинович.

А. О. Ковалевский.

II

Ковале́вский

Владимир Онуфриевич [2(14).8.1842, Варкаваская волость, ныне Прейльского района Латвийской ССР, - 16(28).4.1883, Москва], русский палеонтолог. Брат А. О. Ковалевского (См. Ковалевский). Будучи последователем Ч. Дарвина, К. пропагандировал дарвинизм, перевёл и издал в России ряд книг Ч. Дарвина, Т. Гексли, Ч. Лайеля. В 1872 при Йенском университете защитил диссертацию о палеонтологической истории лошадей, в 1875 при Петербургском университете - магистерскую диссертацию об анхитерии. В 1880 был избран доцентом Московского университета. Труды К. об историческом развитии копытных животных послужили основой новой науки - эволюционной палеонтологии (См. Палеонтология). К. доказал, что морфологические преобразования зависят от развития определенных функций; развитие функций он связывал с изменениями условий существования. Так, развитие копытных с высококоронковыми зубами и редуцированным скелетом ног К. связывал с развитием злаков и других покрытосеменных растений в середине кайнозойской эры. Первым из палеонтологов К. широко применил эволюционное учение для решения проблем филогенеза позвоночных животных. Изучение палеонтологической истории млекопитающих привело К. к выводу, что в их развитии были моменты "больших переломов" - быстрого развития относительно высокоорганизованных групп и внезапного исчезновения менее совершенных (представление об адаптивных и инадаптивных путях эволюции группы, см. Ковалевского закон). Исследования К. посвящены юрскому, меловому периодам и кайнозою. Он впервые осветил вопрос о зоогеографических провинциях поздней юры и раннего мела, дав первые палеографические карты этих провинций. К. справедливо считал, что предков кайнозойских млекопитающих следует искать в континентальных меловых отложениях.

Соч.: Собрание научных трудов, т. 1-2, М., 1950-56 (в т. 1 библ.).

Лит.: Борисяк А. А., В. О. Ковалевский. Его жизнь и научные труды, Л., 1928; Давиташвили Л. Ш., В. О. Ковалевский, М. - Л., 1946.

В. О. Ковалевский.

III

Ковале́вский

Евграф Петрович [10(21).12.1790, Харьков, - 18(30).3.1867, Петербург], русский горный инженер и государственный деятель, почётный член Петербургской АН (1856). Окончил Горный кадетский корпус в Петербурге (1810). В 20-х гг. 19 в. провёл первое крупное исследование геологического строения Донбасса; дал прогноз о наличии в районе г. Бахмута (ныне г. Артёмовск) залежей каменной соли. В 1858-61 министр народного просвещения.

Соч.: Опыт геогностических исследований в Донецком горном кряже, "Горный журнал", 1827, кн. 2; Геогностическое обозрение Донецкого горного кряжа, там же, 1829, ч. 1, кн. 1-3.

IV

Ковале́вский

Егор Петрович [6(18).2.1809 (по др. данным, 1811), село Ярошевка Харьковской губернии, - 20.9(2.10).1868, Петербург], русский путешественник и писатель, член-корреспондент (1856) и почётный член (1857) Петербургской АН. Родился в дворянской семье. В 1825-28 учился в Харьковском университете. Участник обороны Севастополя (1855). В 1847-48 проводил исследования в Северо-Восточной Африке, одним из первых указал правильное географическое положение истоков Белого Нила. Печататься начал как поэт (1832), писал также романы и повести, но известен, прежде всего, как автор очерков о поездках в Среднюю Азию, по югу Европы, Африке и т.д. Составил описание Монголии и Китая - "Путешествие в Китай" (ч. 1-2, 1853) - на основе материалов, собранных им во время путешествий в Пекин (в 1849-50 и 1851). Деятельность К. высоко ценили Н. А. Некрасов, Н. Г. Чернышевский, М. Е. Салтыков-Щедрин, Ф. И. Тютчев.

Соч.: Собр. соч., т. 1-5, СПБ. 1871-72.

Лит.: Вальская Б. А., Путешествия Е. П. Ковалевского, М., 1956 (имеется библ.).

V

Ковале́вский

Максим Максимович [27.8(8.9).1851, Харьков, - 23.3(5.4).1916, Петроград], русский историк, юрист, социолог, этнограф, академик Петербургской АН (1914). Окончил в 1872 юридический факультет Харьковского университета; завершил образование в Берлине, Вене, Париже, Лондоне. В 1878-87 профессор юридического факультета Московского университета. При всей умеренности своей оппозиции самодержавно-бюрократическим порядкам был в 1887 отстранён от преподавания, после чего уехал за границу. В 1905-16 профессор Петербургского университета. В 1906 К. основал конституционно-монархическую Партию демократических реформ; в 1906 был избран в 1-ю Государственную думу, в 1907 - в Государственный совет (от академической курии). В 1909 приобрёл журнал "Вестник Европы" и вошёл в его редакцию. По своим взглядам принадлежал к позитивизму, вместе с тем испытал влияние К. Маркса и Ф. Энгельса (которых знал лично). Из многочисленных научных работ К. особенно большое значение имели его труды об общине, получившие высокую оценку основоположников марксизма: "Очерк истории распадения общинного землевладения в кантоне Ваадт" (Лондон, 1876) и "Общинное землевладение, причины, ход и последствия его разложения" (1879). Последняя работа построена на основе сравнительно-исторического изучения западноевропейских, славянских, кавказских, индийских и др. народов. По проблемам общины К. полемизировал как с русскими народниками, так и с теми западноевропейскими учёными (Н. Д. Фюстель де Куланж и др.), которые отстаивали тезис об извечном существовании частной собственности на землю. Совершил три экспедиции на Кавказ (1883, 1885, 1887). Собранные им материалы об осетинах и др. народах Кавказа (преимущественно Дагестана) легли в основу исследований о родовых отношениях и формах их распада: "Современный обычай и древний закон. Обычное право осетин в историко-сравнительном освещении" (т. 1-2, 1886), "Закон и обычай на Кавказе" (т. 1-2, 1890), "Родовой быт в настоящем, недавнем и отдалённом прошлом" (в. 1-2, 1905) и др. Установлению К. важной исторической роли большой семьи или патриархально-семейной общины как формы разложения рода придавал большое значение Ф. Энгельс (см. К. Маркой Ф. Энгельс, Соч., 2 изд., т. 21, с. 61-62, 63, 130, 134, 139-40). В труде "Происхождение современной демократии" (т. 1-4, 1895-97) - самой крупной в дореволюционной русской историографии попытке обобщающего освещения социальных и политических предпосылок Великой французской революции и ее начального этапа и в произведении "От прямого народоправства к представительному и от патриархальной монархии к парламентаризму" (т. 1-3, 1906) связывал развитие политических учений с борьбой за тот или иной общественный и государственный строй. Большой вклад внес К. в разработку крестьянского вопроса во Франции накануне Великой французской революции. Вслед за Н. И. Кареевым К. отвергал (в противоположность И. В. Лучицкому) тезис А. Токвиля о широком распространении в дореволюционной Франции мелкой крестьянской собственности. В труде "Экономический рост Европы до возникновения капиталистического хозяйства" (т. 1-3, 1898-1903), рассматривая проблемы западноевропейского феодализма, ошибочно считал главным фактором изменений экономического строя рост народонаселения.

В социологии К. видел общую теорию социального развития и стремился изучать историю в социологическом разрезе ("Современные социологи", 1905; "Социология", т. 1-2, 1910, и др.). Идею эволюции, постепенного усовершенствования общественных учреждений К. сознательно противопоставлял марксизму. Выступая против субъективного метода в социологии, неокантианского противопоставления общественных наук естественным, К. считал основным социологическим законом закон прогресса, заключающийся в росте социальной солидарности. Классовую борьбу К. рассматривал как признак незрелости или, наоборот, "вырождения" того или иного общественного строя. На примерах истории Англии, Франции и др. стран он стремился показать опасность обострения социальных противоречий, неизбежно приводящего к революции. Отсюда вытекала и его политическая доктрина конституционной, или "народной", монархии, которой он приписывал миссию верховного посредничества между классами и защиты интересов народных масс. Если в своих более ранних конкретно-исторических трудах К. фактически придавал основное значение социально-экономическим процессам, то в более поздних социологических произведениях, написанных в основном в годы русской Революции 1905-07 и после неё, он подчёркивал положение о взаимодействии в историческом процессе ряда факторов, отводя немалую роль психологическим и биологическим факторам.

Лит.: Очерки истории исторической науки в СССР, т. 1-2, М., 1955-66; Токарев С. А., История русской этнографии, М., 1966; Список трудов К. см. в кн.: Материалы для биографического словаря действительных членов Академии наук, ч. 2, П., 1917.

Б. Г. Вебер.

М. М. Ковалевский.

VI

Ковале́вский

Николай Осипович [8(20).5.1840, Казань, - 5(17).9.1891, там же], русский физиолог, основатель Казанской школы физиологов. По окончании медицинского факультета Казанского университета (1862) работал в Вене. В 1865 защитил докторскую диссертацию в Казани и до конца жизни занимал кафедру физиологии в Казанском университете; с 1878 декан медицинского факультета, а в 1880-82 ректор этого университета. Продолжая начатое его учителем Ф. В. Овсянниковым экспериментальное направление, исследовал рефлекторные связи между органами дыхания и кровообращения. Показал особенности иннервации мускулатуры зрачка.

Соч.: Материалы к изучению легочного дыхания, "Изв. и ученые зап. Казанского университета", 1865, в. 2; Материалы к изучению влияния дыхания на кровообращение, Каз., 1877 (Тр. общества естествоиспытателей при Казанском университете, т. 6, в. 3).

Лит.: Миславский Н. А., Н. О. Ковалевский (1840-1891), "Уч. зап. Казанского университета", 1892, кн. 3.

VII

Ковале́вский (Kowalewski)

Осип Михайлович (Юзеф) [28.12.1800(9.1.1801), деревня Большие Бржестовицы, ныне Волковысский район Гродненской области, - 20.10.1878, Варшава], польский и русский учёный-монголовед, профессор (1833), академик Петербургской АН (1847). Почётный член Азиатского общества в Париже (1839). Окончил в 1820 Виленский университет по специальности древние языки и классическая литература. В 1824 арестован за участие в тайном обществе "Друзья науки", руководимом А. Мицкевичем. Через год был освобожден и выслан "под особый надзор" в Казань, где в университете стал изучать восточные языки (арабский, персидский, татарский). Там же написал "Историю Казанского ханства". В 1827-1831 жил в Забайкалье, Монголии и Китае, изучая живые языки, литературу и этнографию монгольских народов. В 1833-1860 профессор Казанского университета, с 1862 профессор Варшавской главной школы (преобразована в 1869 в университет). Основные труды: "Краткая грамматика монгольского книжного языка" (1835), "Монгольская хрестоматия" (т. 1-2, 1836-37), "Монгольско-русско-французский словарь" (т. 1-3, 1844-49), удостоенный Академией наук премии Демидова. К. оставил ряд трудов по монголоведению и буддизму, часть из которых ("История монголов", т. 1-2, "Введение в историю монголов") хранится в рукописном фонде восточных рукописей в Ленинградском отделении института востоковедения АН СССР и рукописном фонде ЦГА ТАССР. Основной рукописный фонд, включавший 6-томное описание Монголии, Китая, Бурятии, был перевезён в Варшаву, где в 1863 погиб во время пожара.

Из созданной К. монголовед ческой школы вышли такие учёные, как Д. Банзаров, В. П. Васильев, А. А. Бобровников и др.

Соч.: Каталог санскритским, монгольским, тибетским, манджурским и китайским книгам и рукописям, в библиотеке Казанского университета хранящимся, "Учебный запасник Казанского университета", 1834, [т.] 2; Поездка из Иркутска в Ургу, "Казанский вестник", 1829, ч. 26, май - июнь, кн. 5; Содержание монгольской книги под заглавием: "Море притч", "Учебный запасник Казанского университета", 1834, [т.] 1-2; Буддийская космология, Каз., 1837; О забайкальских бурятах, "Казанский вестник", 1829, ч. 27, кн. 9-10.

Лит.: Kotwicz W., lо́zef Kowalewski - orientalista (1801-1878), Wrocław, 1948 (имеется библ.)

П. П. Старицина.

О. М. Ковалевский.

Wikipedia

Ковалевская

Ковале́вская — женская форма фамилии Ковалевский.

Известные носительницы:

- Ковалевская, Вера Борисовна (род. 1931) — советский и российский археолог.

- Ковалевская, Виктория Ионовна (род. 1925) — советский ученый, конструктор горных машин и шахтных вентиляторов.

- Ковалевская, Екатерина Валентиновна (род. 1975) — российская шахматистка.

- Ковалевская, Зинаида Михайловна (1902—1979) — советская художница.

- Ковалевская, Ивона (род. 1966) — польская пятиборка.

- Ковалевская, Инесса Алексеевна (род. 1933) — советский режиссёр и сценарист мультипликации.

- Ковалевская, Любовь Александровна (род. 1953) — советская и украинская журналистка, писательница.

- Ковалевская, Майя (род. 1979) — латвийская оперная певица.

- Ковалевская, Мария Павловна (1849—1889) — русская революционерка-народница.

- Ковалевская, Наталия Викторовна (род. 1961) — советская и российская эстрадная певица, педагог.

- Ковалевская, Оксана Олеговна (род. 1983) — белорусская певица.

- Ковалевская, Раиса Алексеевна (род. 1937) — украинский советский деятель.

- Ковалевская, Сабина (род. 1993) — литовская шашистка.

- Ковалевская, Светлана Сигизмундовна (1929—1987) — советский ботаник, исследователь флоры Средней Азии.

- Ковалевская, Софья Васильевна (1850—1891) (урождённая Корвин-Круковская) — русский математик и механик.

- Ковалевская, Тамара Владимировна (1923—1986) — архитектор.

- Ковалевская, Юлия Сергеевна — украинский политический и государственный деятель.

- Ковалевская, Ядвига Ричардовна (1922—2016) — российская гитаристка, музыкальный педагог.

Ejemplos de uso de Ковалевская

1. Саратов". Материалы подготовила Нинель Ковалевская

2. Ивантеевка". Материалы подготовила Нинель Ковалевская

3. Ярославль". Материалы подготовила Нинель Ковалевская

4. Лишь Екатерина Ковалевская довольствовалась ничьей.

5. Екатерина Ковалевская КРАСНОАРМЕЙСКИЙ РАЙОН Кубань